A paixão pela oitava arte faz parte de minha vida desde muito cedo. Iniciei minha caminhada talvez de forma inversa, primeiro batendo muitas fotos, de tudo e de todos, acumulando milhares de negativos. A formação, a técnica e o estudo vieram depois, bem depois. Daí posso dizer que treinei meu olhar fotográfico sem saber que o estava fazendo e que estudei composição também sem o saber. Mas antes de nutrir essa paixão pela fotografia fui e sou apaixonado por literatura e em consequência por escrever. Então, nada mais justo do que unir minha paixão por livros, fotografia e escrita num único lugar. Assim nasceu a PHOSGRAPHEIN, uma revista eletrônica, com edição bimestral, sem fins de enriquecimento, destinada a reunir artigos, textos e fotos de fotógrafos – sobretudo fotos – conhecidos ou não. Embora haja certa liberdade criativa na montagem do conteúdo, os créditos das matérias e das fotos será sempre respeitado.

Fred Fernandes

EU, OS EASTMAN, VIVIAN E OS OUTROS…

Por Fred Fernandes

“Desde que me entendo por gente”…Quantas vezes não ouvimos ou proferimos essa sentença. Quando alguém me indaga a origem da minha paixão pela oitava arte ela sempre me vem a cabeça. Forçando um pouco a memória creio poder situar senão a paixão certamente seu embrionário exercício, lá pelos meus quinze anos. Farto de folhear revistas como a extinta Fatos e Fotos e a National Geographic pedi à minha mãe uma câmera fotográfica de presente. E ela me presenteou com minha primeira câmera, a Kodak Instamatic Xereta 101. Todo o processo me pareceu mágico e prático. O corpo da câmera guardava já o filme em 110mm e quando o mesmo terminava era só levar a câmera para uma loja Kodak e entregá-la. Isso mesmo. O próprio corpo da câmera era descartável, o que importava era o filme dentro dela. E então, passados dois, três dias as fotos estavam reveladas na loja.

Lançada na década de 70 a Xereta, esta câmera compacta e simples de manusear, usava filme 110 (analógica) e só tinha o botão de ajuste para o diafragma (sol e nublado), o botão de disparo e o botão carregador do filme.

Posteriormente , passei a utilizar o subsequente lançamento dos Eastman: a Kodak Instamatic Tira Teima.

A seguir adquiri a queridinha da Kodak, a Instamatic 177X. Essa foi uma câmera em que eu tinha de abrir a câmara escura, introduzir o filme, bater foto a foto e depois rebobinar. A sensação era maravilhosa. Me sentia um profissional.

Mas um real progresso aconteceu quando adquiri aquela que seria minha companheira nas próximas décadas, a Olympus-Pen. Essa câmera foi introduzida em 1959. Projetada por Maitani Yoshihisa e foi a primeira câmera de meio quadro produzida no Japão. Foi uma das menores câmeras a usar filme de 35 mm em cassetes regulares de 135. Seu nome vem da ideia de que a câmera era tão portátil quanto uma caneta. O conceito foi logo copiado por muitos outros fabricantes japoneses. Uma série de derivados se seguiram, alguns mais fáceis de usar com a introdução da automação de exposição, por exemplo, a Pen EE; outros com uma lente de abertura mais ampla e um medidor manual , como a Pen D. Em 1966, a chegada da Rollei 35 , uma câmera quase tão compacta, mas que fazia exposições normais de 24×36, anunciaria o início do fim do conceito de meio-quadro. No entanto, a Olympus continuou produzindo os modelos mais simples da família Pen até pelo menos 1983. 17 milhões de câmeras de meio-quadro Pen foram vendidas.

E vejam suas formas. Misturando metal com uma proteção de couro. Linda! Compacta e ainda assim com um peso que deixava pra trás, em definitivo, a lembrança das câmeras descartáveis, de plástico. E essa câmera tinha a particularidade de dobrar a capacidade de fotos do filme, o que era um luxo à época e um suplício financeiro quando íamos revelar as fotos num laboratório (ao menos na hora de pagar). Essa queridinha foi minha primeira e inesquecível namorada. Com ela documentei festas de aniversário, fotos de amigos, expedições arqueológicas como estagiário do Museu Nacional, viagens ao exterior e com ela vi meu olhar se voltar pela primeira vez para o cotidiano. Não só para o meu e dos amigos que me cercavam, mas para os outros, para os estranhos, para os arredores, para os objetos, para as coisas.

Como dito comecei a fotografar coisas. Ainda não sabia muito bem o que acontecia com meu olhar mas sentia doer no bolso as fotos que batia. Afinal cada foto tinha seu valor na hora de revelá-las nos laboratórios. E não era pouco. Frequentemente deixava de fazer uma ou outra coisa por ter gasto o dinheiro que tinha com fotografia. E subsequentemente, por conta do destino ou não passei por períodos difíceis em que o pouco dinheiro que tinha não podia ser deslocado para a fotografia. E então se deu a revolução digital. Agora, como num passe de mágica não havia mais a necessidade de levar os negativos aos laboratórios. Bastava uma nova modalidade de câmera e um computador. Preciosismo, tradicionalismo à parte, foi um renascimento! Agora, já munido de uma câmera compacta (inicialmente uma Sony, mas utilizei várias) podia voltar meu olhar para aquilo que ninguém parecia ver. E tudo praticamente sem custo. Aqui me permito um salto e não falo de como nasceu minha paixão pelas câmeras Nikon, dos vários modelos que tive (e tenho) e passo a falar da minha “já velha” companheira de guerra, a NIKON D200. E o termo guerra é apropriado porque ela é um verdadeiro tanque de guerra. Permitam-me uma foto desta lindeza.

Munido desta coisa linda e com a certeza de não precisar me preocupar com o número de fotos batidas, tirei o pé do freio, ou melhor, mantive o dedo no obturador e me pus a fotografar naquele ambiente que já me fascinava: a rua. E não foram poucas as vezes em que deitado no chão buscando o melhor ângulo de uma pedra ouvia alguém de passagem murmurar: – Coitado, doido de pedra. (perdoem o trocadilho). Ou ainda sentado num banco, idéia já preconcebida, câmera em mãos me pondo a observar um alvo humano e levar a pessoa a temer que eu fosse um tarado, um assasino em potencial ou mesmo um ladrão.

Não posso deixar de comentar também que mesmo já tendo um acervo pessoal de milhares de negativos em 35mm e outros milhares de fotos digitais eu sub-utilizava meu equipamento. Fui então fazer um curso de fotografia. Meu olhar já pedia por técnica. Minha mente idealizava a foto mas na prática não sabia como realizá-la. Fiz então um curso tendo como companheiro o amigo Deivy Lima. Lá aprendemos sobre a história da fotografia e sobre os recursos técnicos da câmera. E tive como professor e mentor o grande Thiago Oliveira, um baita fotógrafo e um ser humano especial, hoje também meu amigo pessoal. Mas e a Vivian? Onde ela entra nessa história?

Depois de muito fotografar e aprender a dar um tratamento nas fotos utilizando o Adobe Lightroom, passei a postar algumas fotos em blogs e posteriormente num site que criei. Através da opinião de amigos a quem mostrava meu trabalho (vejam, já assim o denomino) comecei a necessariamente separar algumas fotos de outras, algo como separar o joio do trigo. Evidentemente a opinião de terceiros tinha um peso dobrado. Ainda me resentia que poucos ou nenhum amigo gostasse de uma ou outra foto. Eu nunca fiz nenhuma exposição de fotos que não fosse de maneira virtual. Costumo pensar que nessa fase, se fosse expor minhas fotos em algum lugar a seleção seria praticamente feita “ao gosto do público” Mas aí, certa feita me deparei com uma matéria na web sobre uma fotógrafa já falecida, recém descoberta através de um acervo comprado em uma venda de garagem. Seu nome: Vivian Mayer.

Conforme ia vendo suas fotos o encantamento já me tomava. Ângulos, iluminação, pessoas, fatos, tudo me parecia incrivelmente familiar. Foi como se por alguns segundos meu olhar se encontrasse com o olhar dela, algumas fotos ali poderiam ser minhas, poderiam ter sido tiradas por mim. E no meu acervo pessoal comecei a ver fotos que ela poderia ter batido. Tratava-se de me reconhecer na obra de um artista e isso era fantástico. Foi amor à primeira foto! E ao saber de sua biografia o encantamento só aumentou, o respeito se solidificou. Vivian era uma mulher seguramente estranha, com vida social praticamente inexistente. Ao que tudo indica a fotografia foi sua razão de ser e de viver. Fotografou compulsivamente, apenas para si mesma. Jamais mostrou o trabalho para ninguém, e somente as crianças de quem cuidava a viam tirar fotos. Não se sabe como aprendeu a fotografar. Revelava os milhares de rolos de filmes no banheiro, transformado em câmara escura.

Até hoje, o que se sabe sobre ela cabe em uma página: nascida em Nova York de pai austríaco e mãe francesa, ambos operários, que logo se separaram, ela passou a infância e juventude numa cidade do vale dos Alpes com a família materna. Ao retornar a Nova York, em 1951 – descontado um curto período como costureira numa infame sweatshop – começou a trabalhar como babá. No outono de sua vida, alguns dos adultos de quem cuidara na infância se tornaram seus cuidadores à distância. Ao se aposentar e ser transferida para uma casa de repouso, estocou seus pertences em vários guarda-móveis. Com o passar dos anos, porém, parou de pagar o aluguel dos espaços e deixou de responder às várias notificações recebidas. Foi assim que boa parte do material fotográfico, junto com câmeras velhas, chapéus, capotes e sapatos usados, além de um bric-a-brac impenetrável, foi parar nas mãos do leiloeiro RPN, que o dividiu em lotes. Ao arrematar o primeiro deles no escuro, o jovem historiador de Chicago não tinha ideia da reviravolta que estava dando na própria vida. Hoje, estudando a história da fotografia me deparo com seus pioneiros (muitos dos quais elencados nesta primeira edição da revista) mas foi Vivian que me deu identificação, foi Vivian que me mostrou o valor de um auto-retrato, foi Vivian que me deu a idéia de não estar sozinho, foi Vivian que me deu atrevimento, foi Vivian que libertou meu olhar.

Como a Câmera Kodak Instamatic conquistou o mundo

Em 1963, a Kodak decidiu que todo mundo tinha direito a ter sua própria câmera, para sair por aí capturando tudo, e não importa se você era fotógrafo ou não, se tinha conhecimento ou não. Para isso funcionar era preciso primeiro ter um equipamento e filme fáceis de operar, e segundo, convencer o público certo a comprar. A primeira parte foi atendida com o lançamento da Instamatic 100, o primeiro modelo da linha de câmeras “automáticas instantâneas”, cujo procedimento era bem simples: encaixe o filme e comece a tirar fotos. O filme era o 126, código reaproveitado de um modelo de rolo descontinuado, mas que vinha protegido em um invólucro plástico, totalmente protegido contra a luz. Modelos menores da linha usavam a variação 110, mais compacta. Além disso, a Instamatic 100 era muito barata para a época, tendo chegado às lojas por US$ 16, ou cerca de US$ 96,78, cotação de 20/01/2025) em valores de hoje.

Para o marketing, a Kodak entendeu que não conseguiria vender a Instamatic para fotógrafos profissionais e hobbystas, logo, mirou em todo o resto da população, em especial as crianças. A ideia era que seu produto era a AK47 das câmeras fotográficas, tão simples que até os pequenos poderiam usá-las, e eles de fato as usaram. Muito. No fim das contas, a Instamatic foi responsável por introduzir muita gente no ramo da fotografia. As peças publicitárias também foram voltadas ao público feminino, que até então não era o alvo das fabricantes de câmeras. A imagem que sempre ilustrava o usuário era o homem, fosse o solteiro ou o pai de família. A Kodak também tinha um garoto-propaganda de peso. A empresa era uma das patrocinadoras do The Dick Van Dyke Show, e o ator fez muitos spots para suas câmeras, inclusive as Instamatic.

O Brasil teve sua cota de propagandas direcionadas para toda a família, sem nenhum tipo de barreira. A ordem era vender as Instamatic para todo mundo, e elas saíam como pão quente.

Os primeiros modelos da Instamatic usavam um circuito interno, para disparar a lâmpada do Flash, que era substituível. Em versões posteriores, a Kodak trocou o acessório acoplado por um slot para integrar um produto da Sylvania Eletric, chamado Flashcube. Ainda movido a pilhas como as lâmpadas antigas, ele era um cubinho com 4 bulbos, que girava 90º a cada disparo com Flash, no que o usado era inutilizado. Como os Flashcubes eram baratos e de fácil substituição, era comum donos de Instamatic andarem com vários deles.

Com o tempo, o Flashcube evoluiu para o Magicube (ou X-Cube), que tinha um fulminador que disparava o Flash ao clicar, dispensando o uso de pilhas. Com isso, os modelos posteriores das Kodak Instamatic passaram a ser totalmente mecânicas, simplificando ainda mais o seu uso. Quem não queria comprar Flashcubes ou Magicubes recorria a acessórios de Flash permanentes, como o oficial Kodalux, ou concorrentes, todos movidos a pilhas por conta própria. Era possível também acoplar extensores, de modo a distanciar o Flash da lente fixa e eliminar o efeito de olhos vermelhos.

O Frata Matic era uma opção nacional concorrente do flash Kodalux, com os mesmos resultados (Crédito: Ronaldo Gogoni/Meio Bit)

Olhando de perto, dá para entender por que as Instamatic eram tão populares: os modelos posteriores não eram mais do que uma caixinha plástica com a lente fixa acoplada, adicionada de uma alavanca para avançar o filme, um visor e nada mais. Uma criança teria que se esforçar muito para detonar o aparelho de modo a que ele não fosse mais utilizável, chegando à destruição total de fato. O usuário só precisava abrir a tampa, encaixar o filme, fechar e rotacionar a lente para uma das duas únicas opções de captura: Sol para ambientes abertos e com muita luz, e Nublado/ambientes fechados, para engatar e usar o Flash. Essa simplicidade toda pode ser vista no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001). Enquanto muitos lembram da cena minúscula do crème brûlée, outros se recordam da protagonista no começo da história, com apenas 6 anos, manuseando sua Kodak Instamatic.

Essa simplicidade toda pode ser vista no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001). Enquanto muitos lembram da cena minúscula do crème brûlée, outros se recordam da protagonista no começo da história, com apenas 6 anos, manuseando sua Kodak Instamatic.

Os filmes tinham ISOs diversos, com os mais populares sendo 100 ou 200. As fotos tinham o característico formato quadrado com 28 mm de lado (o 26 do nome, combinado ao formato 100 clássico, vinha da redução do frame e criação das molduras brancas, que nem sempre eram padrão), mas em termos de qualidade, eram suficientes para capturas paradas familiares. Você não tinha uma resolução absurda como as de câmeras profissionais, e nem era essa a ideia. Em suma, as Instamatic eram uma ponte para que alguns consumidores migrassem para modelos melhores, enquanto uma boa parcela se manteria dentro da linha, graças ao custo reduzido das câmeras, filme e revelação. A linha Instamatic foi uma das, senão a mais popular das câmeras compactas em toda a história, e disparou a produção de um sem número de concorrentes similares. Os filmes 126 e 110 eram fabricados por diversas empresas e totalmente intercambiáveis. Curiosamente a divisão alemã da Kodak, talvez prevendo um cenário onde clientes não se interessariam por câmeras de baixa qualidade, colocou no mercado em 1968 a versão Reflex (SLR) da linha, que tinha suporte a lentes intercambiáveis Kodak Retina. Ela foi descontinuada em 1970. A linha Instamatic permaneceu no mercado até 1988, quando a Kodak parou de fabricar novas câmeras para o filme 126, que continuou sendo produzido até 1999. Outras fabricantes, como a concorrente direta Fujifilm, largaram os produtos praticamente na mesma época. A última empresa que produzia filmes 126, a italiana Ferrania, faliu em 2007, pondo um fim definitivo à história das câmeras Kodak Instamatic. Hoje é até possível comprar filmes 126 e 110 vencidos em sites como eBay e Mercado Livre, mas além da qualidade final das fotos não ser mais o que podia ser, há toda uma dificuldade em revelar o filme, que usa processos há muito abandonados. Fonte: https://meiobit.com/456487/kodak-instamatic-camera-historia/

A FOTOGRAFIA DESCONHECIDA DA DESCONHECIDA VIVIAN MAYER

Ao aposentar-se como babá, estocou seus pertences em guarda-móveis de Chicago. Sem poder pagar, perdeu tudo em leilões. Num deles, por sorte ou destino, um jovem corretor de imóveis e historiador, John Maloof, de 27 anos, arrematou em 2007, por US$ 400, 30 mil negativos e 1.600 rolos de filmes não revelados de uma tal “Vivian Maier”. Maloof buscava imagens para valorizar seu bairro em um livro. Frustrado porque pouco havia ali para a pesquisa, guardou no armário. Pesquisou sobre a autora. E nada encontrou no Google nem em outro lugar. Vivian não existia. Dois anos depois, em 2009, Maloof leu uma nota de obituário no Chicago Tribune, publicada por três filhos da família Gensburg, para quem ela havia trabalhado. “Vivian Dorothea Maier foi uma segunda mãe para John, Lane e Matthew”. A partir daí, desvendou sua vida secreta. O que no início achou ser “uma tralha” mudou seu futuro. Fez um documentário premiado e venceu a desconfiança de museus e galerias que hoje a expõem com pompa e filas imensas. É uma artista cult. Deixou centenas de autorretratos com ajuda de espelhos e vitrines. Nada a ver com os selfies atuais. Muitas vezes, ela é só uma sombra. Maloof comprou o resto da obra de Vivian — cerca de 120 mil imagens — e vasculhou os depósitos com seus objetos, prestes a ser jogados no lixo. Era uma acumuladora. Câmeras. Chapéus. Um par de sapatos vermelhos. Cheques do governo americano não descontados. Um gravador. Pastas com recortes de jornais e manchetes de crimes em Chicago.

Vivian não permitia a entrada de ninguém em seus depósitos. Ela mentia até sobre o local onde nasceu, por seu sotaque levemente estrangeiro. Sua mãe era francesa, o pai húngaro, imigrantes nos Estados Unidos. Vivian nasceu em Nova York, passou infância na França. Chegou a viajar pelas Américas Central e do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia, entre 1959 e 1960, com uma licença da família Gensburg. Experimentou cor e vídeos, mas nada se compara a seus registros de pessoas em Chicago e NY. Em Paris, o Museu do Luxembourg, no jardim do mesmo nome, dedica uma exposição a Vivian Maier até dia 16 de janeiro de 2022. A babá independente (e às vezes autoritária e cruel), que carregava as crianças em suas aventuras pelas ruas, sempre com a câmera pendurada, é hoje comparada a Cartier-Bresson e Robert Frank. Todos fotógrafos da condição humana, do instante de um riso, um choro, um beijo, um grito, uma baforada, um afago, um bocejo. A diferença é que Vivian Maier será sempre um enigma. Fonte: https://oglobo.globo.com/ela/decoracao/a-historia-extraordinaria-de-vivian-maier-cuidadora-de-criancas-nova-iorquina-que-depois-de-morta-ficou-famosa-pelos-registros-que-fazia-da-vida-de-pessoas-comuns-25262397

POLITIZANDO A FOTOGRAFIA DE VIVIAN MAYER

por Gabriel San Martin

Já em agosto de 1971, o poeta e artista tropicalista Torquato Neto proclamava a “geleia geral” brasileira consagrada, em 1963, por Décio Pignatari. Sob os véus obscuros do reacionarismo antidemocrático exacerbado que acoplou o Brasil na década de 60, Pignatari lembra das raízes retrógradas da classe média nacional – que, em grande parcela, apoiou os militares em sua empreitada. Diante de um clímax de modernização industrial acompanhado pelo caráter experimental em que a arte brasileira se encontrava imersa, a “geleia geral” vislumbra a contrariedade e complexidade do Brasil. Afinal, como dizer o oposto sabendo que o auge da modernização nacional ocorreu de modo simultâneo à fortificação das efígies tradicionalistas fixadas em nosso solo? Não diferente, os EUA passavam por uma situação semelhante em sua nomeada “Era de Ouro”. Na primeira metade da década de 1960, com as vitórias consecutivas dos democratas e a instituição da Lei dos Direitos Civis, o país foi marcado por um avanço liberal. Em sentido diverso, os republicanos permaneciam fortes com o apoio das classes médias. As eleições de 1968 são, então, marcadas pela vitória do republicano Richard Nixon; promovendo no país, dali em diante, uma onda conservadora de quase uma década.

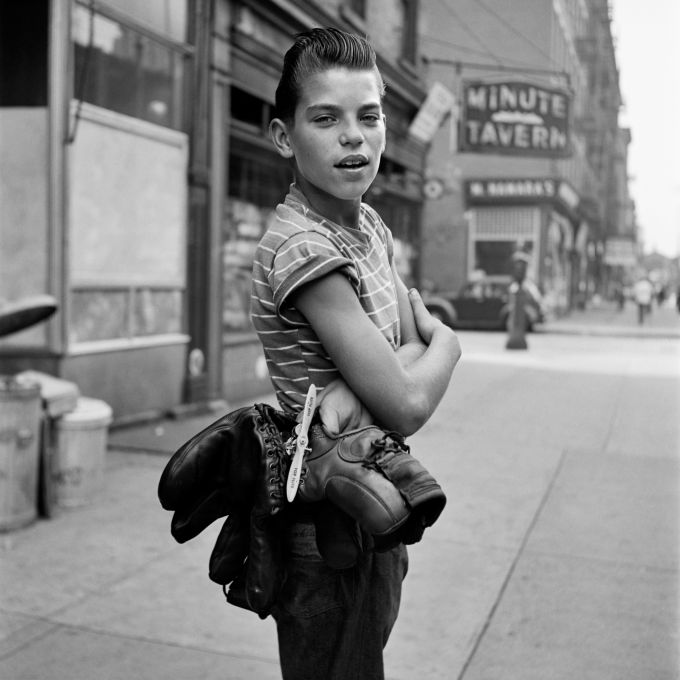

Imersa nesse contexto, a fotógrafa Vivian Maier, que na época residia em Nova Iorque, mostra-se capaz de observar a situação social da megalópole de modo bastante peculiar e com uma tremenda sensibilidade. Em suas fotografias das décadas de 50 e 60, Maier constrói um retrato político de seu tempo. Preambulada em imagens do cotidiano de Nova Iorque, a fotógrafa expõe o modo como as mazelas dos problemas sociais das grandes cidades dos EUA são públicas. O ouro da “Era de Ouro”, na verdade, não chega a todo cidadão norte-americano: a desigualdade e a miséria são ainda duas constantes. E, diretamente vinculados a esses dois fatores, também o trabalho infantil e a estratificação de raça são outros dois aspectos marcantes que seguem incessantes e que são devidamente retratados pela artista. Tendo atuado como babá por mais de quatro décadas, chegando a adquirir fama enquanto fotógrafa apenas após a sua morte, Maier tinha um contato recorrente com os subúrbios nova-iorquinos. Enquanto trabalhava nas residências próximas aos centros e regiões nobres da cidade, a fotógrafa viveu a sua vida particular em contato direto com o interior dos subúrbios.

A dimensão política da obra de Maier, nesse contexto, manifesta-se de diversas maneiras: seja em suas fotografias de pichações, de trabalhadores em situações precárias, de pessoas em circunstâncias miseráveis ou da opressão policial da época. Nas fotografias Military Line and Civilians (1968) e Armenian woman fighting (1953), por exemplo, a questão da opressão policial é evidente. Em Military Line and Civilians, são figurados, à esquerda, policiais posicionados alinhadamente em configurações rígidas e autoritárias enquanto, à direita, são expostas mulheres descontraídas com a situação e voltadas a diálogos entre si, viradas de costas aos policias. Com essa ação, a fotógrafa alude ao caráter panóptico do estado norte-americano. Tal como Michel Foucault pensou o espírito panóptico enquanto um reflexo do estado, Maier nota a observação e o sentimento de ameaça promovidos regularmente por este – e seria, no mínimo, inocente não perceber a atualidade disso. Em Armenian woman fighting, por outros caminhos, a violência deixa de ser furtiva, existente somente às costas do povo. Pelo contrário, na imagem, uma idosa armênia é segurada agressivamente por um policial, que a devolve um olhar de repugnância. Se nos centros a violência está sempre de baixo dos panos, nas periferias ela é explícita. Do mesmo modo, se a violência do estado é furtiva nos Estados Unidos, a violência que o estado norte-americano pratica sobre outros países é evidente. Sem distinção de idade e gênero, o caráter panóptico e violento do estado norte-americano é incessante: seja em esfera nacional ou internacional. A violência só não é homogênea porque é executada de modo discrepante entre classes distintas. (untitled, 1959)

Em Armenian woman fighting, por outros caminhos, a violência deixa de ser furtiva, existente somente às costas do povo. Pelo contrário, na imagem, uma idosa armênia é segurada agressivamente por um policial, que a devolve um olhar de repugnância. Se nos centros a violência está sempre de baixo dos panos, nas periferias ela é explícita. Do mesmo modo, se a violência do estado é furtiva nos Estados Unidos, a violência que o estado norte-americano pratica sobre outros países é evidente. Sem distinção de idade e gênero, o caráter panóptico e violento do estado norte-americano é incessante: seja em esfera nacional ou internacional. A violência só não é homogênea porque é executada de modo discrepante entre classes distintas. (untitled, 1959)

Em relação às problematizações ligadas à miséria, marginalização e desigualdade de raça inerentes à sociedade norte-americana das décadas de 50 e 60, as fotografias Untitled (1959), Boy on Shore (1965) e Untitled (1954) discutem esses temas visceralmente. Em Untitled (1959), é retratado um homem sentado no chão, de aparência suja e desarrumada. O que vemos é um homem pobre, seja ele um trabalhador em situação precária ou um morador de rua. Desse modo, Maier sugere uma explicitação da desigualdade e da pobreza que, mesmo ocultas sob os discursos da “Era de Ouro”, permanecem existindo intensamente.

Em Boy on Shore (1965) e Untitled (1954), a temática da desigualdade racial vira o objeto central de investigação da artista. Em Boy on Shore, um garoto preto observa, de longe, uma região nobre de Nova Iorque. Quase embaçada e separada por um abismo, a artista retrata a posição fundamentalmente periférica em relação a qual essa parcela da população é imposta desde a infância. Nesse sentido, apesar da veiculação e difusão da ascensão de classe como ponto estrutural no sistema do American Way of Life, Maier enfatiza a imposição da situação marginal promovida sobre a população preta, jogada sempre nas periferias.

Em Boy on Shore (1965) e Untitled (1954), a temática da desigualdade racial vira o objeto central de investigação da artista. Em Boy on Shore, um garoto preto observa, de longe, uma região nobre de Nova Iorque. Quase embaçada e separada por um abismo, a artista retrata a posição fundamentalmente periférica em relação a qual essa parcela da população é imposta desde a infância. Nesse sentido, apesar da veiculação e difusão da ascensão de classe como ponto estrutural no sistema do American Way of Life, Maier enfatiza a imposição da situação marginal promovida sobre a população preta, jogada sempre nas periferias.

Apesar de as suas séries de fotografias das ruas de Nova Iorque serem comumente examinadas em função da capacidade de desenvolvimento de um olhar inocente e íntimo sobre as ruas da megalópole norte-americana, Vivian Maier concebe dimensões profundas e muito pouco exploradas em sua obra. A esfera política pensada pela fotógrafa é intensa, mostrando-se capaz de expor os problemas sociais e toda a “geleia geral” da retórica contraditória em que se baseou a “Era de Ouro” dos Estados Unidos. Entender o âmbito político da obra da artista é fundamental para compreender a fotografia de Vivian Maier em sua complexidade correspondente.

OUTROS PIONEIROS DA FOTOGRAFIA DE RUA

Por Fred Fernandes

Robert Doisneau (1912-1994)

Robert Doisneau nasceu em 14 de abril de 1912 em Gentilly, Val-de-Marne, Paris. Ele é um dos fotógrafos mais notáveis da França. Durante sua longa carreira, sua abordagem poética à fotografia de rua registrou a vida cotidiana francesa em imagens muitas vezes lúdicas e surreais. Sempre encantado por seus temas, ele gostava de encontrar justaposições divertidas ou estranhezas da natureza humana. Doisneau inicialmente estudou gravura e litografia na École Estienne em Paris para aprender os ofícios envolvidos no comércio de livros, mas afirmou que as ruas do bairro operário de Gentilly forneceram sua escolaridade mais importante. Quando tinha dezesseis anos, ele começou a fotografar amadoramente, mas era tão tímido que começou a fotografar paralelepípedos antes de progredir para crianças e depois adultos. Após sua graduação em 1929, ele começou a fotografar profissionalmente, primeiro trabalhando para o fotógrafo publicitário André Vigneau, em cujo estúdio conheceu artistas e escritores com ideias de vanguarda. Ele começou a fotografar detalhes de objetos em 1930 e vendeu sua primeira história fotográfica para o jornal Excelsior em 1932. A partir de 1934, ele trabalhou para a Renault como fotógrafo industrial e publicitário. Quando foi demitido em 1939, ele ganhava a vida com publicidade e fotografia de cartão-postal. Naquele ano, ele foi contratado pela agência fotográfica Rapho, onde trabalhou até o início da Segunda Guerra Mundial. Membro da Resistência como soldado e fotógrafo, Doisneau também trabalhou para a resistência falsificando documentos. Ele fotografou a ocupação e a libertação de Paris. Em 1945, ele recomeçou seu trabalho em publicidade e revista, incluindo fotografia de moda e reportagem para a Vogue francesa de 1948 a 1952.

Ele se juntou à agência fotográfica Alliance por um curto período e começou a trabalhar com Rapho novamente em 1946. Seu primeiro livro de fotografias, La Banlieue de Paris (“Os subúrbios de Paris”, 1949); foi seguido por mais de vinte publicações de suas fotografias, muitas vezes de Paris e parisienses. Na década de 1950, Doisneau se tornou ativo no Grupo XV, uma organização de fotógrafos devotados a melhorar tanto a arte quanto os aspectos técnicos da fotografia. Daí em diante, a rua foi sua arena. Ele fotografou uma vasta gama de pessoas e eventos, muitas vezes justapondo elementos conformistas e rebeldes em imagens marcadas por um requintado senso de humor, por valores anti-establishment e, acima de tudo, por seu humanismo profundamente sentido. Doisneau era, em muitos aspectos, um homem tímido e modesto, assim como sua fotografia. Ele morava no subúrbio parisiense de Montrouge. Ele morreu em 1º de abril de 1994 em Broussais, França. Doisneau ganhou o Prix Kodak em 1947. Ele foi premiado com o Prix Niepce em 1956 e atuou como consultor da Expo ’67, Canadá. Um curta-metragem, Le Paris de Robert Doisneau, foi feito em 1973. Ele foi nomeado Chevalier da Ordem da Legião de Honra em 1984. Doisneau foi tema de grandes retrospectivas na Bibliotheque Nationale em Paris, no Art Institute of Chicago, na George Eastman House em Rochester, Nova York, e na Witkin Gallery em Nova York. Kirsti Svenning Doisneau declarou uma vez que “não tirava fotos da vida como ela é, mas sim de como queria que ela fosse”. É exatamente o que sentimos ao notar nas fotos acima o ar de descoberta com que os garotos inspecionam o dente do colega na sala de aula ou a expressão de concentração do menino que parece efetuar algum complicado cálculo mental, enquanto o seu vizinho tenta com o canto do olho copiar as respostas. Emoções simples e que andam meio esquecidas, sendo hoje o fotojornalismo mundial apenas um espelho de crueldades intermináveis. Fonte: https://www.icp.org/browse/archive/constituents/robert-doisneau?all/all/all/all/0

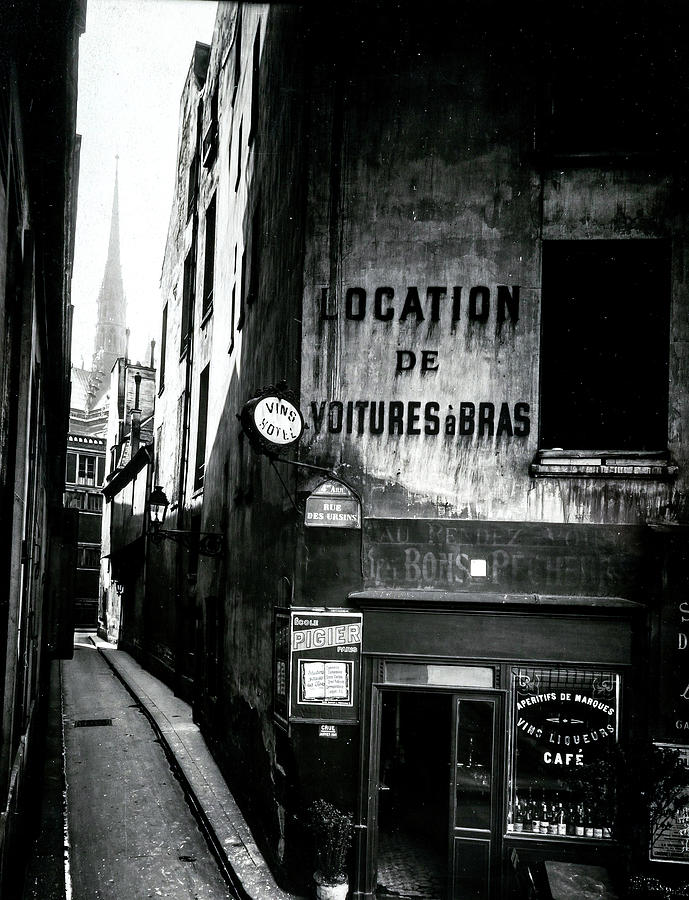

Jean Eugene Auguste Atget (1867-1927)

Nascido em 1857, em Libourne, Jean-Eugène-Auguste Atget foi criado pelos avós maternos em Bordeux pois seus pais morreram quando ele tinha cinco anos. Após completar os estudos até o ensino médio, Atget passou alguns anos na marinha mercante. Aos 21 anos, ele resolve ir pra Paris com o objetivo de tornar-se ator. No entanto, ele só consegue ser admitido numa escola de teatro em sua segunda tentativa. A essa altura, foi convocado pelo serviço militar, o que prejudicou sua frequência escolar, levando-o a ser expulso da escola de dramaturgia. Nos anos seguintes, o jovem Atget insistiu na atuação e juntou-se a uma trupe itinerante. Foi assim que conheceu a atriz Valentine Compagnon, com quem se casaria. Em 1887, uma infecção nas cordas vocais interrompe sua carreira teatral. Com isso, o ex-ator voltou ao interior e tentou a sorte como artista plástico. Não teve muito sucesso na pintura, mas nesse meio tempo entrou em contato com a fotografia. Após passar três anos perdido profissionalmente, Atget retorna a Paris como fotógrafo em 1890. Suas fotografias, que deveriam servir apenas como um auxílio para pintores e arquitetos, acabaram tendo um valor artístico próprio por retratarem a Paris antiga que desaparecia, a Paris do dia-a-dia, a Paris vista pelos pedestres, a Paris dos quartos, salas e cozinhas.

Como um típico flâneur, Atget percorria sozinho as ruas parisienses, onde adquiriu grande conhecimento histórico da capital francesa. No verso de suas fotografias, além de anotar o nome do local registrado, ele dava pequenas indicações históricas, como a data de construção do local ou seus usos ao longo dos anos. Sua técnica, porém, era antiquada: ele sempre se manteve apegado às chapas de vidro seco de grande formato. Suas imagens mostram que Atget tinha bom trânsito na Cidade-Luz. Entre as esculturas dos parques parisienses, ruas pitorescas e vitrines de diversos estabelecimentos comerciais, Eugène Atget também topava com muitas figuras populares: vendedores ambulantes, trapeiros, tocadores de realejo e prostitutas. O fotógrafo não tinha assistentes em seu trabalho de revelação e divulgação — sua única ajuda vinha da esposa, Valentine Compagnon. Apesar do trabalho meio improvisado, Atget teve algum reconhecimento: em 1898, a Bibliothèque historique de la ville de Paris comprou algumas de suas fotos e faria novas encomendas a partir de 1906. Durante a I Guerra, ele arquivou seus negativos e fotos num porão e quase abandonou o serviço. Como inúmeras famílias francesas, a sua perdeu alguém no front: Léon, filho de Valentine adotado por ele. Em meio a tudo, Atget não deixou a atuação de lado e, entre um passeio fotográfico e outro, dava aulas e oficinas para aspirantes a atores. Nos anos 1920, o fotógrafo vendeu a maior parte de suas fotografias e alcançou alguma independência financeira. Seus últimos anos foram agridoces: enquanto seu trabalho começava a circular, principalmente entre os surrealistas, sua esposa morreu em 1926. No ano seguinte, aos 70 anos, Jean-Eugène-Auguste Atget faleceu. Nas décadas seguintes, sua obra seria promovida e publicada pela fotógrafa americana Berenice Abbott [1898-1991]. A Wikimedia disponibiliza mais de uma centena de suas fotos, que também podem ser encontradas em instituições como o Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, o Eastman Museum e a Biblioteca Nacional da França. Além de uma rua em Paris, Atget dá nome a uma cratera de Mercúrio. Fonte: https://www.blogs.unicamp.br/hypercubic/2019/01/memria-fotogrfica-eugne-atget/

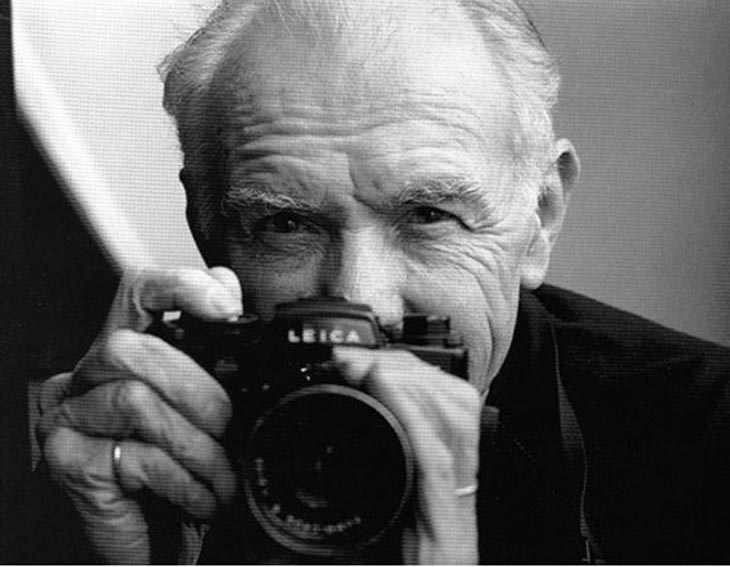

André Kertész (1894-1985)

Hoje um “clássico”. André Kertész (com o nome original de nascimento rtész Andor), nasceu no ano de 1894 em Budapeste (Hungria), filho de uma família judia de classe média. O seu pai faleceu em 1908, vítima de tuberculose, tendo o seu tio paterno acabado por assumir as responsabilidades com o sustento da família do falecido irmão. Deve-se a isso que Andor (ainda era esse o seu nome) e os seus dois irmãos tenham prosseguido os estudos. Andor frequentou a Academia Comercial e, após a sua graduação, trabalhou como broker na bolsa de valores de Budapeste. Nunca foi, porém, esse o seu elemento. Perseguia a fotografia de forma autodidata. Prestou serviço militar por um curto período na primeira Guerra Mundial, mas nem aí deixou de fotografar. Como contaria em entrevista (muito mais tarde) “So there I was, in the front line, lugging the plate negatives around in a metal case. The other lads said I was crazy. “Why?” I asked. “If I come out of this alive, then I’ll develop them; if I don’t, I won’t.” My kid brother had a great idea. Take 9 x 12 cm plates with you, he said, and cut them in four. (…) Then at night-time, somewhere in the village, or wherever we were, I would search out a dark place. I had a glass cutter and quartered the plates. It was a stroke of genius, because that way in one box of 9 x 12’s I had material not for 12 but for 48 photographs. Oh, how big was the camera? 4.5 x 6 cm.” … e nós queixamo-nos do peso da nossa reflex … Em 1925, com 31 anos, deslocou-se para Paris, levando consigo as suas parcas poupanças. A mãe, que sempre quis manter a família unida, reconheceu (amargamente) que já não pertencia àquele lugar e encorajou-o a partir. Chegado a Paris, mudaria o seu nome para André e mantê-lo-ia para o resto da sua vida. Paris era então a capital artística mundial e André mergulhou nesse ambiente, convivendo com muitos artistas imigrantes e com os movimentos dadaísta e cubista.

Em 1936, com a escalada das tensões políticas e do anti-semitismo, emigra para os EUA. Com uma carreira que cobre mais de 70 anos, André Kertész é um dos mais prolíficos e importantes fotógrafos de sempre. Não apenas foi um pioneiro da fotografia de rua, como influenciou uma geração inteira de fotógrafos – incluindo o mítico Henri Cartier-Bresson, que acerca dele diria “Todos devemos algo a Kertész”, acrescentando “O que quer que façamos, Kertész fez primeiro”. Brassai diria “André Kertész tem duas qualidades que são essenciais num grande fotógrafo: uma curiosidade insaciável acerca do mundo, das pessoas, e da vida e um sentido de forma preciso” Kertész foi um dos primeiros fotógrafos a encarar a fotografia como uma forma de expressão artística. Compunha extraordinariamente e com um maravilhoso sentido geométrico e de forma. “Pintava” verdadeiramente com a luz, jogando com o anglo de incidência da luz nos objectos, as suas sombras e o contraste entre luz e escuridão. Inicialmente as pessoas acharam estranho (louco, até) que alguém fotografasse “as ruas”. O “ordinário”, o comum. O mundano. E, para Kertész, nada era demasiadamente comum para ser fotografado. Mostrou como a fotografia pode transformar o ordinário em extraordinário. Sentimento. Kertész disse: “Ver não basta, tens que sentir o que fotografas”. Uma grande fotografia é uma fotografia que persiste na nossa memória e essas são as que nos tocam a um nível emocional. Atingem-nos. Visceralmente. “A técnica não é importante. A técnica está no sangue. O que acontece e o que se sente é mais importante que a “boa luz””. Kertész tem uma visão (que partilho): as imagens não têm que ser tecnicamente perfeitas. Perfeição técnica sem expressão apenas cria imagens perfeitamente esquecíveis. “Se queres escrever, tens que aprender o alfabeto. Escreves e escreves e no fim dominas o alfabeto perfeitamente. Mas não é o alfabeto que é importante. O importante é o que escreves e o que expressas. Com a fotografia é o mesmo. As fotografias podem ser tecnicamente perfeitas, ou mesmo belas, mas não terem expressão”. Nunca parou. Já com 90 anos, Kertész criou um novo portfolio que partilhou com a fotógrafa Susan May Tell. Quando esta lhe perguntou o que movie, ele respondeu “I am still hungry.” Fonte: https://movimentodeexpressaofotografica.wordpress.com/2016/02/16/um-fotografo-as-tercas-andre-kertesz/

Robert Frank (1924-2019)

Nascido em 1924 em Zurique, Suíça, Robert Frank foi criado em um ambiente confortável de classe média. Seu pai, Hermann Frank, de Frankfurt-am-Main, Alemanha, era um empresário bem-sucedido e bem-educado, fotógrafo amador e interessado em arte; sua mãe, Regina, de Basileia, era filha de um rico dono de fábrica. O segundo de dois filhos, Frank era um jovem atlético e se juntou a um grupo de escoteiros e ao Swiss Alpine Club. Depois de se formar no ensino médio, ele começou um aprendizado em 1941 com Hermann Segesser, um fotógrafo e retocador que morava no mesmo prédio de apartamentos que a família de Frank.

No ano seguinte, ele começou a trabalhar para o fotógrafo comercial de Zurique Michael Wolgensinger, que o apresentou à ativa indústria de publicação de revistas, jornais e livros da Suíça. No final de seu treinamento extensivo, Frank fez 40 Fotos, 1946, um volume encadernado à mão de fotografias que mostra as influências ecléticas que ele absorveu durante seus primeiros anos, incluindo modernismo, reportagem e o estilo Heimat (Pátria), celebrando a simplicidade da vida rural suíça. Foi também o primeiro de quatro livros de fotografias feitos à mão que ele faria nos seis anos seguintes.

Frustrado pelas restrições de sua terra natal, Frank deixou a Suíça em 1947 e imigrou para os Estados Unidos. Logo após chegar a Nova York, ele foi contratado por Alexey Brodovitch, o lendário diretor de arte da Harper’s Bazaar. Embora tenha se inspirado nos ensinamentos inovadores de Brodovitch, Frank rapidamente achou o trabalho e a atmosfera da revista entorpecentes. Ele saiu no final de 1947 e viajou para a América do Sul, vagando extensivamente pelo Peru. Usando sua câmera de 2 ¼ polegadas e uma câmera Leica de 35 mm recém-adquirida, ele fotografou o povo do Peru, em vez de seus monumentos e montanhas; como ele disse mais tarde, ele preferia o presente e “coisas que se movem”. No início de 1949, após retornar a Nova York, ele fez outro livro encadernado à mão com suas fotografias que mostra a influência de outros livros de fotografia de Bill Brandt, André Kertész e Jakob Tuggener, bem como de Brodovitch. Nele, Frank explorou métodos não narrativos e não cronológicos de juntar suas fotografias, o que se mostraria indispensável durante a edição de The Americans.

De 1949 a 1953, Frank vagou inquieto, viajando de um lado para o outro entre Nova York e a Europa. Em cada lugar, ele se concentrou em um ou dois assuntos que expressavam sua compreensão das pessoas e sua cultura — cadeiras e flores em Paris, banqueiros em Londres e mineiros no País de Gales. Para criar um impacto mais forte e abordar ideias maiores, ele também se esforçou para fazer sequências de suas fotografias que esperava que fossem publicadas na Life ou em outras revistas.

No entanto, embora tenha sido aclamado como “um poeta com uma câmera” e tenha conquistado importantes campeões, como Edward Steichen, diretor do departamento de fotografia do Museu de Arte Moderna, suas sequências fotográficas raramente foram publicadas. Com poucos pontos de venda comerciais para sua série, Frank continuou a fazer livros de fotografias encadernados à mão, incluindo Mary’s Book, 1949, um álbum de 72 fotografias e escritos que ele fez para Mary Lockspeiser, uma artista e dançarina com quem se casou em 1950, e Black White and Things, 1952, sua sequência mais bem-sucedida até o momento. Dividido em três seções, Preto, Branco e Coisas é prefaciado com uma breve citação de Antoine de Saint-Exupéry, que resume a abordagem de Frank na época: “É somente com o coração que se pode ver corretamente; o que é essencial é invisível aos olhos.” Mais uma vez, Frank explorou novas maneiras de vincular suas fotografias, conceitualmente, formalmente, tematicamente e emocionalmente.

Quando Frank retornou a Nova York em 1953, ele estava frustrado porque suas fotografias não tinham sido mais amplamente publicadas. No outono de 1954, ele se candidatou à John Simon Guggenheim Memorial Foundation para uma bolsa “para fotografar livremente pelos Estados Unidos”, como ele escreveu em sua inscrição, e “fazer um amplo e volumoso registro fotográfico de coisas americanas”. Com cartas de recomendação do fotógrafo Walker Evans, bem como Steichen e Brodovitch, ele recebeu uma bolsa na primavera de 1955 e começou a fazer as fotografias que comporiam The Americans. Depois de comprar um Ford usado, Frank fez algumas viagens curtas no verão de 1955 antes de embarcar naquele outono em uma jornada de nove meses que cobriria 10.000 milhas e se estenderia pelos Estados Unidos. Sem um itinerário definido, ele dirigia às vezes sozinho e às vezes com Mary e seus dois filhos, Pablo e Andrea. Em cada lugar em que parava, ele tentava ter uma noção do sabor da vida das pessoas visitando lugares comuns — o Woolworth’s local, cafeterias, cemitérios, parques, bancos, hotéis e correios, bem como estações de trem e ônibus, todos lhe forneciam oportunidades de observar uma variedade de americanos sem chamar muita atenção para si mesmo.

Depois de fazer mais algumas viagens no verão de 1956 — notavelmente para a Convenção Nacional Democrata em Chicago — Frank passou quase um ano fazendo seu livro. Primeiro, ele revelou os 767 rolos de filme que havia filmado para o projeto e fez folhas de contato deles. Então, ele revisou os mais de 27.000 quadros e fez mais de mil cópias brutas de 8 por 10 polegadas das imagens que o intrigaram. Depois de refinar a seleção, ele sequenciou as fotografias e pediu a Jack Kerouac para escrever uma introdução ao livro. Quando The Americans foi publicado, primeiro na França em 1958 e depois nos Estados Unidos em 1959, era diferente de quase qualquer outro livro de fotografia já produzido.

Em 83 fotografias provocativas, mas frequentemente pungentes, Frank olhou abaixo da superfície da vida americana para revelar um povo frequentemente atormentado pelo racismo, mal servido por seus políticos e entorpecido por uma cultura de consumo em rápido crescimento. No entanto, ele também encontrou novas áreas de beleza em cantos esquecidos da vida americana e, no processo, ajudou a redefinir os ícones da América. Em suas fotografias de restaurantes, carros e até mesmo da própria estrada, Frank foi pioneiro em um estilo aparentemente intuitivo, imediato e desequilibrado que era tão inovador quanto seus temas. Assim também era a maneira como ele vinculava firmemente suas fotografias, vinculando-as temática, conceitual, formal e linguisticamente para apresentar uma imagem assustadora da América de meados do século. Como Kerouac escreveu em sua introdução: “O humor, a tristeza, o TUDO e o americanismo dessas fotos!”

Lançado no auge da Guerra Fria, The Americans, muito diferente das fotografias simplistas e saudáveis vistas em revistas populares da época, foi inicialmente vilipendiado, até mesmo condenado como antiamericano. No entanto, durante a década de 1960, quando muitas das questões que Frank havia abordado irromperam na consciência coletiva, o livro passou a ser considerado tanto presciente quanto revolucionário. No entanto, sua crescente reputação nunca se acomodou confortavelmente nos ombros de Frank. A mesma inquietação e espírito de risco que o inspirou o impulsionaram a abandonar a fotografia para fazer filmes no final da década de 1950. Com filmes como Pull My Daisy, 1959, feito com o pintor Alfred Leslie e incluindo Allen Ginsberg, Peter Orlovsky e Gregory Corso e com narração de Kerouac, ou Eu e Meu Irmão, 1968, Frank se estabeleceu como um importante cineasta de vanguarda.

No início dos anos 1970, inspirado por seu livro autobiográfico The Lines of My Hand, Frank retornou à fotografia estática e, nos anos seguintes, mudou-se entre a fotografia estática e a produção cinematográfica, extraindo insights de um meio para o outro. Suas fotografias posteriores fornecem relatos comoventes de sua vida e são frequentemente compostas de múltiplas imagens, frequentemente com palavras rabiscadas nos negativos ou escritas diretamente nas próprias impressões. Tanto suas fotografias quanto seus filmes feitos desde 1970 foram apresentados em várias exposições individuais nos últimos anos, incluindo Robert Frank: Moving Out, 1994, da National Gallery of Art, e Robert Frank: Storylines, 2004, da Tate Modern. No entanto, até Looking In: Robert Frank’s “The Americans”, Frank nunca permitiu um exame aprofundado de sua publicação seminal, apesar de sua crescente aclamação e impacto generalizado na fotografia nos últimos cinquenta anos. https://www.nga.gov/press/backgrounder/bio-robertfrank.html

Henri Cartier-Bresson (1908-2004)

Henri Cartier-Bresson (nascido em 22 de agosto de 1908, Chanteloup, França — falecido em 3 de agosto de 2004, Céreste) foi um fotógrafo francês cujas fotografias humanas e espontâneas ajudaram a estabelecer o fotojornalismo como uma forma de arte. Sua teoria de que a fotografia pode capturar o significado por trás da aparência externa em instantes de extraordinária clareza é talvez melhor expressa em seu livro Images à la sauvette (1952; The Decisive Moment ).

Cartier-Bresson nasceu e frequentou a escola em uma vila não muito longe de Paris . Em 1927-28, ele estudou em Paris comAndré Lhote , um artista e crítico associado ao movimento cubista. Lhote implantou nele um interesse vitalício pela pintura, um fator crucial na educação de sua visão. Em 1929, Cartier-Bresson foi para a Universidade de Cambridge , onde estudou literatura e pintura.

Quando menino, Cartier-Bresson foi iniciado nos mistérios da simples câmera instantânea “Brownie” . Mas sua primeira preocupação séria com o meio ocorreu por volta de 1930, após ver o trabalho de dois grandes fotógrafos do século XX, Eugène Atget e Man Ray . Fazendo uso de uma pequena mesada, ele viajou para a África em 1931, onde viveu no mato, registrando suas experiências com uma câmera em miniatura. Lá, ele contraiu febre da água negra , necessitando de seu retorno à França . A portabilidade de uma câmera pequena e a facilidade com que se pode registrar impressões instantâneas devem ter tocado um acorde simpático, pois em 1932 ele obteve sua primeira Leica de 35 mm. O uso deste tipo decâmera era particularmente relevante para Cartier-Bresson. Ela se prestava não apenas à espontaneidade, mas também ao anonimato. Cartier-Bresson desejava tanto permanecer uma testemunha silenciosa, e até mesmo invisível, que cobriu as partes brilhantes de cromo de sua câmera com fita preta para torná-la menos visível, e às vezes escondia a câmera sob um lenço. O homem era similarmente reticente sobre sua vida e obra.

Em mais de 40 anos como fotógrafo, Cartier-Bresson vagou continuamente pelo mundo. Mas não havia nada compulsivo em suas viagens, e ele expressou explicitamente o desejo de se mover lentamente, de “viver em termos adequados” em cada país, de levar seu tempo, para que ele se tornasse totalmente imerso no ambiente .

Em 1937, Cartier-Bresson produziu um documentário , seu primeiro, sobre assistência médica na Guerra Civil Espanhola . A data também marcou suas primeiras fotografias de reportagem feitas para jornais e revistas. Seu entusiasmo pela produção cinematográfica foi ainda mais gratificado quando, de 1936 a 1939, trabalhou como assistente do diretor de cinemaJean Renoir na produção de Une Partie de campagne ( Um dia no campo ) e La Règle du jeu ( As regras do jogo ). Como fotógrafo, ele se sentia em dívida com os grandes filmes que viu quando jovem. Eles o ensinaram, ele disse, a escolher precisamente o momento expressivo, o ponto de vista revelador. A importância que ele deu às imagens sequenciais na fotografia estática pode ser atribuída à sua preocupação com o filme.

Em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial , Cartier-Bresson foi feito prisioneiro pelos alemães. Ele escapou em 1943 e participou no ano seguinte de uma unidade fotográfica subterrânea francesa designada para registrar a ocupação e a retirada alemã. Em 1945, ele fez um filme para o US Office of War Information,Le Retour , que tratava do retorno à França de prisioneiros de guerra libertados e deportados.

Embora as fotografias de Cartier-Bresson tenham sido exibidas em 1933 na prestigiosa Julien Levy Gallery na cidade de Nova York , uma homenagem mais importante foi prestada a ele em 1947, quando uma exposição individual foi realizada no Museu de Arte Moderna daquela cidade . No mesmo ano, Cartier-Bresson, em parceria com o fotógrafo americano Robert Capa e outros, fundou a agência fotográfica cooperativa conhecida comoMagnum Photos . A organização oferecia cobertura global periódica por alguns dos fotojornalistas mais talentosos da época. Sob a égide da Magnum, Cartier-Bresson se concentrou mais do que nunca na fotografia de reportagem. Os três anos seguintes o encontraram na Índia, China, Indonésia e Egito. Este material e mais, tirado na década de 1950 na Europa, formaram os assuntos de vários livros publicados entre 1952 e 1956. Tais publicações ajudaram consideravelmente a estabelecer a reputação de Cartier-Bresson como um mestre de seu ofício.

Um deles, e talvez o mais conhecido,Images à la sauvette contém o que é provavelmente a declaração mais abrangente e importante de Cartier-Bresson sobre o significado, a técnica e a utilidade da fotografia. O título se refere a uma ideia central em sua obra — o momento decisivo — o instante elusivo quando, com clareza brilhante, a aparência do sujeito revela em sua essência o significado do evento do qual faz parte, a organização mais reveladora das formas. Livros posteriores incluem France (1971), The Face of Asia (1972) e About Russia (1974) , de Cartier-Bresson .

Cartier-Bresson foi singularmente homenageado por seu próprio país em 1955, quando uma exposição retrospectiva de 400 de suas fotografias foi realizada no Museu de Artes Decorativas de Paris e depois exibida em outros lugares da Europa, nos Estados Unidos e no Japão antes que as fotografias fossem finalmente depositadas na Bibliothèque Nationale (Biblioteca Nacional) em Paris. Em 1963, ele fotografou em Cuba, em 1963-64 no México e em 1965 na Índia. O cineasta francês Louis Malle lembrou que durante a revolta estudantil em Paris em maio de 1968, Cartier-Bresson apareceu com sua câmera de 35 mm e, apesar das atividades explosivas, tirou fotografias a uma taxa de apenas cerca de quatro por hora.

No final da década de 1960, Cartier-Bresson começou a se concentrar em fazer filmes — incluindo Impressions of California (1969) e Southern Exposures (1971). Ele acreditava que a fotografia estática e seu uso em revistas ilustradas estavam, em grande parte, sendo substituídos pela televisão. A princípio, ele sempre evitou revelar suas próprias impressões, convencido de que as exigências técnicas da fotografia eram uma distração prejudicial. Da mesma forma, ele dirigiu as filmagens de filmes e não empunhou a câmera ele mesmo. Com esse meio, no entanto, ele não era mais capaz de trabalhar discretamente sozinho. Cartier-Bresson dedicou seus últimos anos ao desenho.

Sua Leica — seu caderno, como ele o chamava — o acompanhava aonde quer que fosse e, consistente com seu treinamento como pintor, ele sempre carregava um pequeno bloco de desenho. Havia para Cartier-Bresson um tipo de implicação social na câmera. Para ele, a fotografia fornecia um meio, em uma época cada vez mais sintética , de preservar o mundo real e humano. Fonte: https://www.britannica.com/biography/Henri-Cartier-Bresson